Baumit

Baumit ist eine bekannte Marke in der Baubranche, die eine breite Palette an Produkten für verschiedenste Bauprojekte anbietet. Von Fassadenfarben bis hin zu Wärmedämmungssystemen – das Sortiment verspricht Qualität und Nachhaltigkeit. Doch wie sieht wirklich aus? In diesem Blog werfen wir einen ehrlichen Blick auf Baumit und seine Produkte.

Produktvielfalt

Baumit ist besonders bekannt für seine umfassende Produktpalette im Bereich Fassaden- und Wärmedämmungssysteme. Dazu gehören unter anderem:

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS): Diese Systeme sind essenziell für energieeffizientes Bauen. Sie helfen dabei, den Energieverbrauch von Gebäuden signifikant zu reduzieren, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist.

Putze und Mörtel: Baumit bietet eine breite Palette an Innen- und Außenputzen, die nicht nur Schutz bieten, sondern auch die ästhetische Gestaltung von Gebäuden ermöglichen.

Farben und Beschichtungen: Die Farb- und Beschichtungssysteme von Baumit sorgen für langlebige und wetterfeste Fassaden, die gleichzeitig individuell gestaltet werden können.

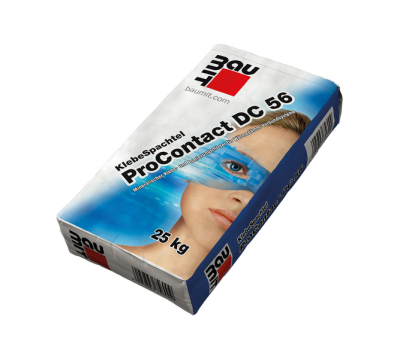

Baumit ProContact DC 56: Der Allrounder für perfekte Haftung

Der Baumit ProContact DC 56 ist ein äußerst vielseitiger Klebe- und Armierungsmörtel, der sich besonders im Bereich der Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) bewährt hat. Dieser Mörtel zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft aus, die ihn zur optimalen Wahl für das Verkleben von Dämmplatten und die Armierung von Flächen macht. Dank seiner hervorragenden Haftung sorgt der ProContact DC 56 dafür, dass Dämmplatten sicher und zuverlässig befestigt werden.

Zusätzlich bietet der ProContact DC 56 eine bemerkenswerte Witterungsbeständigkeit, die ihn ideal für den Außenbereich macht. Er widersteht Frost und anderen Witterungseinflüssen, was ihn besonders langlebig und robust macht. Ein weiterer Vorteil dieses Produkts ist seine Vielseitigkeit: Es kann sowohl als Kleber für Dämmplatten als auch als Armierungsmörtel verwendet werden. Diese Doppelfunktion spart sowohl Zeit als auch Kosten und macht den ProContact DC 56 zu einem praktischen Alleskönner auf der Baustelle.

Baumit Nivello 50: Der perfekte Boden für jeden Raum

Neben der Fassadengestaltung bietet Baumit mit dem Nivello 50 eine ausgezeichnete Lösung für die Bodenvorbereitung im Innenbereich. Diese selbstverlaufende Spachtelmasse sorgt für eine absolut glatte und ebene Bodenoberfläche, was sie zur idealen Wahl für verschiedene Bodenbeläge macht. Die schnelle Aushärtung des Nivello 50 ist besonders vorteilhaft, da der Boden innerhalb weniger Stunden begehbar ist, was den Baufortschritt erheblich beschleunigt.

Die hohe Druckfestigkeit des Nivello 50 macht ihn für alle Arten von Bodenbelägen geeignet, von Fliesen bis Parkett. Zudem ist die geringe Schichtdicke ein weiterer Pluspunkt, da sie eine wirtschaftliche und einfache Verarbeitung ermöglicht. Diese Eigenschaften machen den Nivello 50 besonders ideal für Renovierungen, da er unebene Böden schnell und effizient ausgleicht und somit Altbausanierungen erheblich erleichtert.

Baumit Kalkputz KlimaSpeed: Das Raumklima im Fokus

Für den Innenausbau bietet Baumit mit dem Kalkputz KlimaSpeed ein Produkt, das sowohl das Raumklima als auch die Verarbeitungszeit optimiert. Dieser Putz ist besonders schnell trocknend, was die Bauzeiten deutlich verkürzt und somit für einen schnellen Fortschritt bei Innenausbauprojekten sorgt.

Der Kalkputz KlimaSpeed reguliert die Luftfeuchtigkeit im Raum und trägt so zu einem gesunden und angenehmen Wohnklima bei. Die Verwendung von natürlichen Materialien macht den Putz nicht nur umweltfreundlich, sondern auch nachhaltig. Dieser natürliche Kalkputz ist daher besonders geeignet für Innenräume, in denen ein gesundes Raumklima gewünscht wird.

Zusätzlich ist der Kalkputz KlimaSpeed ideal für Sanierungen, insbesondere in Feuchträumen, da er durch seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften dazu beiträgt, das Raumklima zu verbessern und somit die Lebensdauer der Wände zu verlängern.

Go2morrow: Baumits Weg in eine nachhaltige Zukunft

Baumit hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und verfolgt mit seinem Programm „Go2morrow“ ehrgeizige Ziele. Das Unternehmen setzt auf die Verwendung von natürlichen Rohstoffen, die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Entwicklung von Produkten mit langer Lebensdauer.

Einige Beispiele für die nachhaltigen Initiativen von Baumit:

- Verwendung von Recyclingmaterialien: Baumit integriert in vielen seiner Produkte Recyclingmaterialien, um den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten.

- CO2-Reduktion: Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine CO2-Emissionen in der Produktion und im Transport zu verringern. Dazu gehören Maßnahmen wie die Optimierung von Produktionsprozessen, der Einsatz erneuerbarer Energien und die Förderung umweltfreundlicher Transportmittel.

- Langlebige Produkte: Baumit entwickelt Produkte, die eine lange Lebensdauer haben und somit weniger häufig ausgetauscht werden müssen. Dies reduziert den Ressourcenverbrauch und trägt zur Nachhaltigkeit bei.

- Forschung und Entwicklung: Baumit investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue, noch nachhaltigere Produkte und Technologien zu entwickeln.

Fazit

Obwohl Baumit nicht der nachhaltigste Hersteller in unserem Sortiment ist, trägt das Unternehmen dennoch seinen Teil zum Umweltschutz bei. Mit Initiativen zur CO2-Reduktion, der Verwendung von Recyclingmaterialien und der Entwicklung langlebiger Produkte engagiert sich Baumit dennoch für eine grünere Zukunft.

Hier geht`s zum Shop ➔ https://baunativ-shop.de/Baumit